Prendre soin de moi

Ecouter mon corps, pourquoi est-ce important

La maladie chronique est souvent vécue comme une limitation dans notre vie, un frein à notre liberté d'agir, de choisir, de vivre ou ressentir. Apprendre à écouter ton corps, c'est apprendre à connaître les limites qu'il t'oppose. C’est aussi découvrir toutes les possibilités qu'il t'offre.

Respecter ton corps, c'est savoir ce que tu peux faire, quand et comment tu peux le faire. C'est reconnaître tes limites et identifier tes besoins, comme tout grand sportif se doit de le faire, sous peine de blessures qui le priveraient d'exprimer pleinement son potentiel dans sa discipline.

Rester à l'écoute de ton corps, c'est donc en quelque sorte gagner en liberté d'agir et de vivre ta vie comme tu l'entends.

Comment prendre soin de ma peau ?

Le maquillage de ton visage est possible ! Il te permettra de camoufler des rougeurs, des boutons en unifiant ton teint, et de mettre en valeur certaines parties (les lèvres, les paupières, ...) Tu peux utiliser des émollients, des produits de soins avec protection solaire pour te protéger des UV.

Une esthéticienne pourra te conseiller dans tes choix !

Lupus & douleurs

Il est possible qu’au cours de ton lupus tu sois douloureux.

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable.

Des récepteurs, appelés nocicepteurs, sont présents au niveau de la peau, des articulations des muscles, des organes, et sont à l’origine du message douloureux. Ils détectent la douleur et envoient un message au cerveau qui l’analyse (type de sensation, intensité de la douleur, localisation).

La douleur a plusieurs composantes : sensorielle (ressenti et intensité de la douleur), émotionnelle (peur, anxiété) et comportementale (relations sociales). Les douleurs peuvent entraîner du stress, de la fatigue, des pertes d’énergie, de l’isolement, de la tristesse, de la colère… Pour une même situation douloureuse, le ressenti sera très différent d’une personne à l’autre.

La douleur peut être aigue, de courte durée, soulagée par des médicaments ou des techniques non médicamenteuses (par exemple l’application de froid après une brûlure) ou chronique persistante plusieurs mois. Parfois, le corps garde en mémoire le signal douloureux alors même que la cause n’est plus présente et la sensation douloureuse perdure.

Dans tous les cas, quelques conseils pour que ces douleurs ne soient pas envahissantes : reste bien en lien avec tes amis, continue ta formation, pratique une activité physique adaptée régulière, continue tes loisirs, ... en un mot, reste actif et fais ce qui te procure du plaisir !

Tout cela participera à distraire ton cerveau de la douleur.

Si tu es douloureux, la première chose est d’en parler, à ta famille, ton médecin.

Ton médecin pourra, si besoin, t’adresser à des spécialistes dans un centre d’évaluation et de traitement de la douleur (médecins, infirmiers, psychologues).

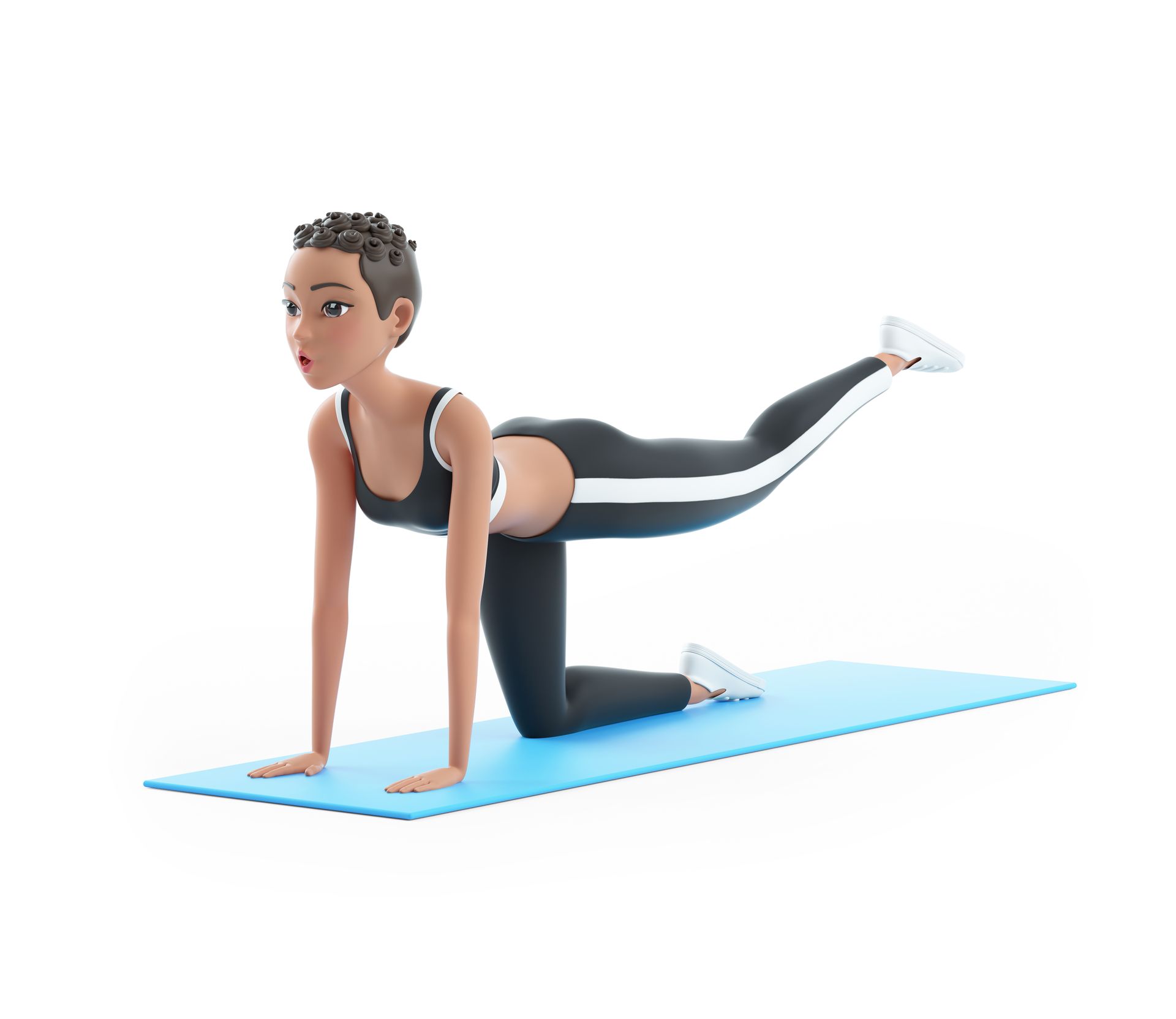

Puis-je pratiquer une activité physique ?

Le sport sur ordonnance

Ce dispositif permet à ton médecin de prescrire une activité physique adaptée à ta condition physique, encadrée par des professionnels de santé: kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, enseignant APA. Le sport sur ordonnance n'est pas remboursé par la sécurité sociale.

De nombreuses mutuelles proposent une prise en charge totale ou partielle pour les patients en ALD.

N’hésite pas à te renseigner sur tes « garanties frais de santé » pour savoir si tu peux en bénéficier.

Le sport ou l’activité physique fait partie du traitement de ton lupus.

La pratique d’une activité physique est conseillée, à partir du moment où elle est adaptée à ta situation.

Elle permet de maintenir ta condition physique en améliorant tes capacités musculaires, cardio-respiratoires et immunitaires.

Certes, cette activité génère une fatigue mais c'est une «bonne fatigue» qui te permettra de renforcer tes compétences d'adaptation, en trouvant un meilleur équilibre entre ta santé et la maladie.

Il convient cependant d'aborder l'activité physique avec précaution: les activités avec un impact important sur les articulations (course, gymnastique), les disciplines impliquant de lourdes charges peuvent être mal tolérées.

La pratique d'activités comme le vélo, la natation, les activités douces (Pilates, le yoga, la marche...) favoriseront le renforcement et l'étirement des muscles en douceur tout en travaillant la mobilité articulaire.

Si tu débutes ou reprends une activité physique après une période d'arrêt, il est nécessaire de te fixer des objectifs atteignables avec une intensité légère à modérée. Enfin, pratiquer une activité physique doit procurer du plaisir afin de maintenir ta motivation. Pour cela, n'hésite pas à tester plusieurs disciplines pour découvrir celle qui te correspond.

Pense à t’échauffer avant et à t’étirer après l’activité physique : cela limite les douleurs à l’arrêt de l’effort.

En cas d'activité sportive en extérieur, n'oublie pas de te protéger du soleil (vêtements couvrants, écran total, chapeau ou casquette, lunettes de soleil).

Activité physique adaptée (APA)

L'APA contribue à réduire la fatigue, diminue le stress, renforce l'estime de soi et peut prévenir la survenue de nouvelles poussées.

Elle permet de te remettre en mouvement en toute sécurité après une période d'arrêt ou d'une incapacité temporaire en raison de ta maladie.

Contrairement au sport, souvent pratiqué dans un objectif de compétition, celui de l'APA est thérapeutique et sa pratique est adaptée à ton état de santé.

N'hésite pas à en parler avec ton médecin, il t'indiquera comment contacter un enseignant APA.

Tu peux également te renseigner auprès d'une association de patients ou sur le site de l'Agence Régionale de Santé. (cliquez ici)

Rencontrer un psychologue, cela peut-il m'aider ?

Rencontrer un psychologue n'est pas toujours facile.

Certaines croyances perdurent, comme celle qui consiste à penser que consulter un psychologue est réservé aux personnes présentant un trouble mental. La souffrance psychologique, qui peut être induite par les situations éprouvantes de la vie, comme grandir avec une maladie chronique, n'est pas révélatrice d'un trouble mental. Elle constitue pourtant un bon motif de consultation.

Tu ressens peut-être le besoin de parler de ce qu'il t'arrive, sans savoir vraiment en quoi parler t'aidera puisque cela ne changera pas ta situation.

La question n'est pas de changer ce qui ne peut l'être, dans le cas présent l'existence de cette maladie dans ta vie d'adolescent, mais de modifier le regard que tu portes sur ta maladie : apprendre à lui donner une place acceptable dans ta vie, à ne pas te définir à travers elle. Apprendre à comprendre ce qui bloque tes pensées, tes motivations ou projets. Cela est d'autant plus important que le lupus est une maladie qui ne se voit pas toujours, parfois mal comprise par l’entourage. Le diagnostic a parfois été retardé, les symptômes possiblement considérés comme d'origine psychologique, contribuant à brouiller un peu plus tes perceptions sur toi-même et accentuant ton sentiment d'injustice.

Garde à l'esprit que parler, c'est déjà agir. Et agir, c'est commencer à sortir du non-sens et de l'impuissance auxquels la maladie peut te confronter.

Nombre de psychologues sont formés à plusieurs techniques (hypnose thérapeutique, relaxation, ...) pouvant t’aider dans différentes situations.

Où trouver un psy ?

- Psychologues de l’éducation nationale

Dans les collèges et lycées, ils peuvent t’orienter vers des centres d’écoutes psychologiques.

- Maison des adolescents

(son nom peut varier d'un département à l'autre): accueil, information, prévention et promotion de la santé, accompagnement des adolescents et de leur famille.

- A l'hôpital

- Dispositif « santé Psy Etudiant »

Accessible si tu es inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur (dont la formation est reconnue par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche), sans considération de nationalité. Tu peux bénéficier d'un cycle de 8 séances par année universitaire. Ce dispositif est cumulable avec le dispositif « mon soutien psy ».

La liste des psychologues participants en cliquant SANTEPSY.ETUDIANT.GOUV.FR

- Dispositif « Mon soutien psy »

Jusque 12 séances gratuites

(1 séance d'évaluation et 11 d'accompagnement).

Pour y avoir accès, ton médecin traitant peut établir une lettre d'orientation.

Faire la fête avec mes amis, je fais attention à quoi ?

Profiter de moments festifs avec tes amis est important, cela participe à ton équilibre personnel, ton épanouissement.

Toutefois, quelques précautions sont nécessaires pour que ce moment reste agréable.

Les risques liés à certains comportements, comme la consommation d'alcool, sont amplifiés dans le contexte d'une maladie chronique.

Outre les dangers bien connus (alcoolisme, accidents, comportements à risque), consommer de l'alcool a un impact direct sur ta fatigue, ton bien-être, et peut constituer un facteur d’aggravation de tes symptômes ou de poussée de ton lupus.

Cela peut également interagir avec tes médicaments en potentialisant des effets secondaires.

Il est donc important d'adopter des comportements protecteurs comme préférer consommer des boissons non alcoolisées. Si tu consommes de l'alcool, veilles à bien connaître et respecter ta limite, et, le cas échéant, informer de ta situation médicale l'un de tes amis.

La consommation de substances psychotropes type cannabis provoque également, notamment lors d'une consommation régulière, fatigue, troubles de l'humeur, incapacité à répondre aux exigences du quotidien, risque de dépendance.

Ce comportement peut impacter ta santé et majorer tes symptômes.

En recherchant, à travers une consommation régulière, les effets aigus provoqués par le cannabis (euphorie, relaxation, sensation de légèreté...) des effets paradoxaux et contraires aux effets recherchés pourront apparaître (anxiété, troubles du sommeil, difficultés cognitives...) pouvant nécessiter à terme une prise en charge symptomatique.

Le tabac est contre-indiqué : il peut interagir avec les traitements du lupus en limitant leur efficacité, augmentant l’activité du lupus et favorisant des complications à long terme (athérome).

En parler avec un professionnel t'aidera à prendre les bonnes décisions à ce sujet.

Les médecines complémentaires peuvent-elles me faire du bien ?

Les médecines complémentaires désignent les pratiques utilisées conjointement avec la médecine conventionnelle.

Elles ont pour but d'améliorer ton bien-être, ta tolérance aux traitements.

De plus en plus d'équipes médicales proposent et encouragent leurs patients à avoir recours à certaines de ces pratiques comme la sophrologie, l'acupuncture ou encore l'hypnose thérapeutique, en complément des thérapeutiques conventionnelles. Elles montrent des résultats encourageants dans la gestion du stress, de la fatigue et de la douleur notamment.

Si tu souhaites un accompagnement aux médecines complémentaires, nous t’invitons à en parler avec ton médecin.

Le remboursement des médecines complémentaires par l'assurance maladie et les complémentaires santé est soumis à des règles particulières.

Les ateliers d'éducation thérapeutique

Au fil des consultations médicales, tu as probablement entendu l'expression «Education Thérapeutique du Patient» ou ETP.

L'ETP, à quoi ça sert?

L’OMS définit l’ETP ainsi : « (elle) vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient ».

En d'autres mots, l'ETP consiste tout autant à développer une bonne connaissance de sa maladie, des traitements et comportements à adopter pour participer activement aux soins, qu'à aider à mieux se connaître, gagner en confiance en soi et être plus autonome dans ses choix quant à la façon de bien se soigner.

Elle te permettra de développer et renforcer tes compétences d'adaptation afin de mieux vivre avec ta maladie dans ton quotidien.

Ton médecin te proposera de participer à des ateliers, individuels ou collectifs. Pour t'aider dans ta décision, sache que des études ont pu démontrer la réduction du nombre d'hospitalisations et de séjours aux urgences par une meilleure gestion du quotidien avec la maladie chez les patients ayant bénéficié d’un parcours en ETP.

Je deviens adulte et je continue à prendre soin de moi

La transition de la pédiatrie aux soins pour adultes, KESAKO ?

On appelle « transition » le passage du jeune patient atteint d'une maladie chronique d'un service de soins pédiatriques vers un service de soins adultes. La transition est généralement proposée aux patients âgés de 16 à 20 ans. Elle a pour objectif de favoriser une continuité du suivi médical et psycho-social.

Pourquoi me propose-t-on un programme spécifique de « transition»?

L’adolescence est une période de vie très riche et très active qui t’engage à progressivement quitter les repères de l'enfance pour t'engager dans ta vie de jeune adulte.

Comme toute étape de transition, cette période est émaillée de questionnements, de doutes, d'incertitudes, et te confronte à de nombreux changements, entre recherche grandissante d'autonomie et difficulté à sortir des liens de dépendance qui t’ont longtemps sécurisés. Cela se traduit parfois par une recherche de limites pour éprouver ta place au sein de ta famille, de tes pairs, éprouver ton corps, ce qui en fait en quelque sorte une « période à risque », notamment sur le plan de la maladie. En effet, l'adolescence peut correspondre à un moment de rupture avec la prise des traitements, rupture dans le suivi médical.

Le programme de « transition » te sera proposé par ton pédiatre pour t’accompagner dans tes soins dans cette période de vie particulière, et te présenter le futur médecin qui te suivra dans ta vie de jeune adulte.

Ce programme abordera différentes thématiques en lien avec l'entrée dans la vie adulte (tes traitements, connaître tes droits, suivre des études, sexualité...), et te soutiendra dans ce passage de l'adolescence vers l'âge adulte, pour t'aider à concilier tes choix de vie et ta maladie.